作为中国足球改革进程中一项重要的国家级邀请赛事,中国杯国际足球锦标赛(简称“中国杯”)自诞生起便承载着提升国足竞技水平、促进国际交流与丰富国内足球生态的多重使命。其独特的赛制设计不同于传统的联赛或杯赛,旨在短期内汇集多国强队进行高强度较量,为中国足球提供了一个宝贵的高水平练兵场与展示舞台,同时也成为观察足球运动在中国发展的一个独特窗口。

赛制设计精髓

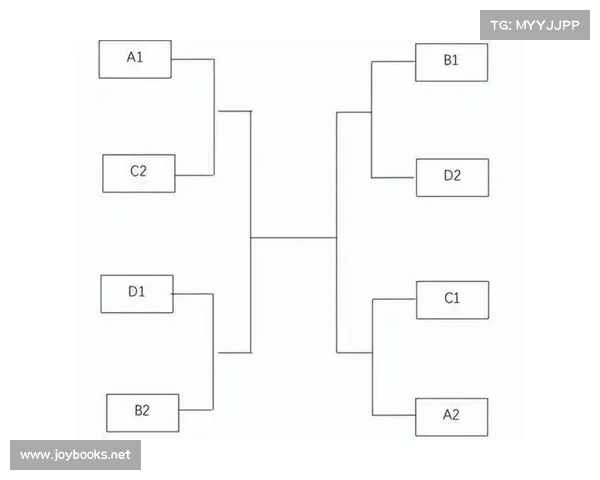

中国杯的核心特点在于其借鉴国际成熟经验、结合本土实际的短期集中锦标赛模式。通常采用四队参加的赛会制,包括东道主中国队及三支受邀的外国国家队,通过单场淘汰或结合排位赛的方式,在约一周时间内决出冠军。这种模式高度浓缩了高强度对抗,对参赛队伍的阵容深度、战术适应性与临场调整能力提出了极高要求。

迪拜皇宫网站这种紧凑的赛制设计并非仅为追求竞技效率。中国足球协会在其相关规划中指出,中国杯旨在“打造高水平、固定化的国际A级赛事平台”,为中国队提供宝贵的与不同风格强敌交锋的机会,弥补了因各种因素导致的高质量国际热身赛不足的短板。正如前国足教练里皮曾强调:“与高水平对手的实战,其价值远超封闭训练。”

赛事组织特色

中国杯的成功举办离不开精心的组织运营与资源整合。赛事举办地通常选定在具备优秀场馆设施和浓厚足球氛围的城市,如广西南宁曾多次承办。专业的场地维护、高效的赛事服务保障(包括物流、接待、安保、医疗等)以及现代化的转播技术应用,共同确保了赛事的高规格运行与全球传播效果。

赛事积极寻求商业开发与社会效益的结合。通过引入赞助商、出售转播权和门票、开发赛事衍生品等方式实现商业价值。更深远的是,赛事落地能有效带动举办城市的足球热情,组织球迷活动、青少年足球互动等,据赛后调查显示,承办城市在赛事期间足球相关消费及青训咨询量均有显著提升,发挥了“以赛促城”的积极作用。

竞技价值思考

对中国国家队而言,中国杯的首要价值无疑是高质量的实战锻炼。在非国际比赛日窗口期,国家队往往难以约战同级别或更高水平的对手。中国杯则提供了在家门口与欧美劲旅或亚洲强敌真刀真枪较量的机会。例如,2017年首届赛事对阵冰岛、克罗地亚等队,2018年遭遇威尔士、乌拉圭等强敌,无论结果如何,比赛强度和对手水平都极具锻炼价值。

赛事也为考察新人、磨合阵容战术提供了理想平台。在联赛间歇期,国家队可以相对完整地集结,主教练有机会试验不同的球员组合和战术打法,观察球员在高压力国际赛事中的表现。2019年中国杯上,卡纳瓦罗作为临时主帅,就曾大量启用新人进行考察。国内足球专家张路曾评价:“类似中国杯这样的赛事,输赢有时是关键是看能否发现问题、锻炼队伍、检验训练成果。”

文化影响深远

中国杯的持续举办,对于培育和提升中国的足球文化氛围具有潜移默化的影响。将世界级球星和强队带到中国球迷面前,让球迷有机会近距离感受顶级足球的魅力,这极大地激发了本土球迷的热情,有助于扩大足球人口基础。赛事期间城市浓厚的足球节日氛围,本身就是足球文化生根发芽的沃土。

更为深远的是,赛事为中外足球文化搭建了交流桥梁。外国球队的技战术风格、职业素养、球迷文化等与中国本土足球生态产生碰撞与交融。这种交流不仅限于场上竞技,也延伸到训练方法、管理模式乃至足球理念层面。正如清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉教授所指出:“高水平国际赛事是文化软实力的展示窗口,也是学习借鉴的宝贵机会。”

中国杯国际足球锦标赛凭借其创新的短期集中赛制设计、精心的组织运营、对国家队竞技水平提升的关键作用以及对足球文化培育的积极影响,已在中国足球生态体系中占据了独特位置。它不仅是国足重要的实战练兵场,也是连接中国足球与世界的桥梁,更是激发本土足球热情、传播足球文化的催化剂。

未来,中国杯要进一步提升其价值,一方面需持续优化赛事质量,吸引更具竞争力的球队参赛,确保比赛强度;可探讨拓展赛事内涵,如考虑纳入女足赛事、增设青少年交流环节等,使其惠及更广泛足球人群。深化赛事与本土青训、职业联赛发展的联动,将高水平赛事带来的关注度和资源更有效地转化为推动中国足球长远发展的动力,是中国杯未来探索的重要方向。